日曜日の同窓会 石田衣良

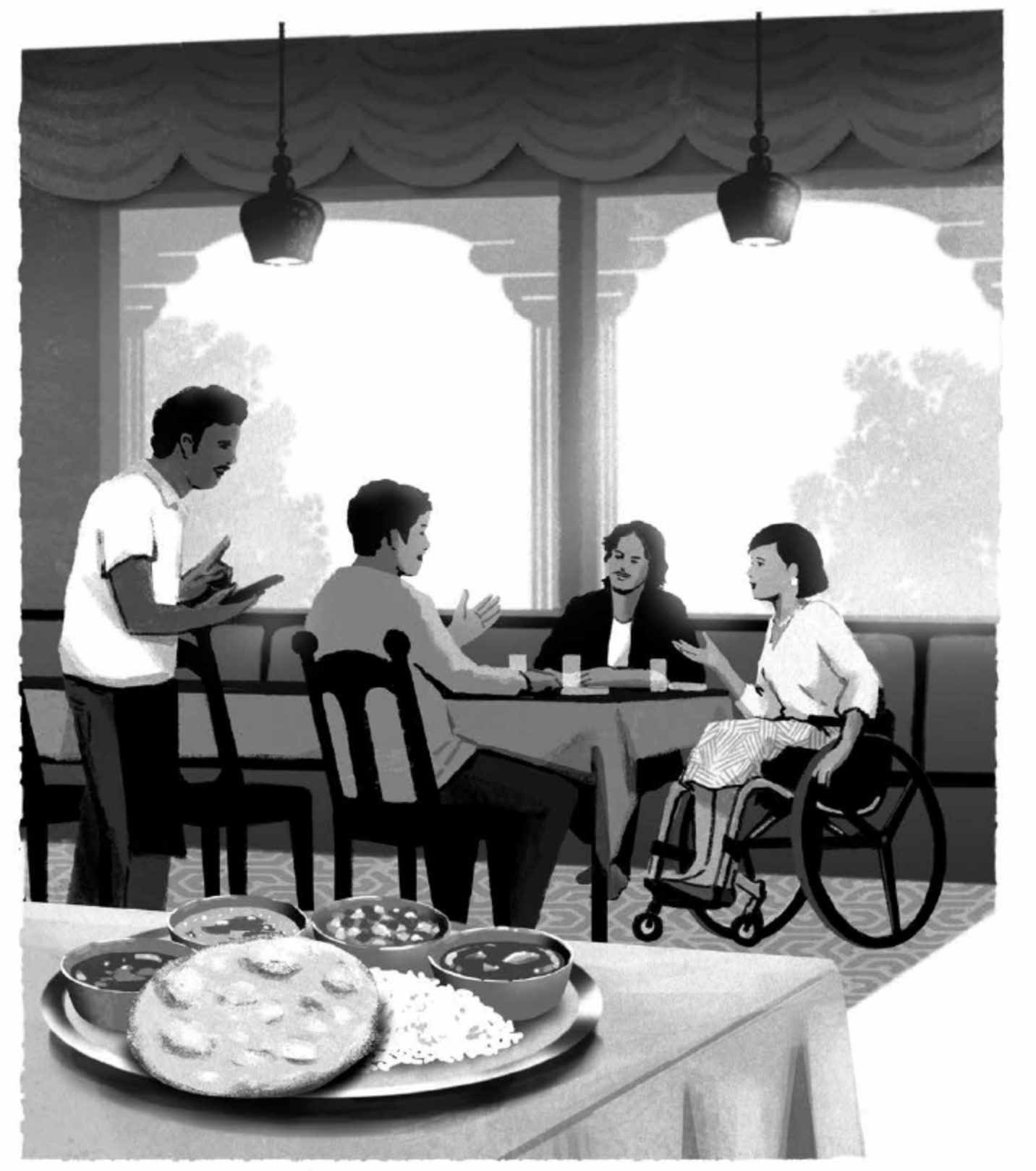

「お待たせしました。これ、うちのつきだしです」

テーブルに銀の盆がおりてきた。日曜夕方ののんびりした空気が、陽気なインド音楽とともに店内に流れている。河合瑞希が笑顔で店主を見あげた。

「クマールさん、ありがとう。急な予約で十二人なんて」

白いポロシャツを着たインド系の店主が顔をほころばせた。滑らかな日本語でいう。

「いえいえ、こちらこそ助かります。河合さん、なにかお祝いですか」

瑞希は隣に座るひげ面の男の肩をぽんっと叩いていった。

「そうなの、うちの中学の出世頭、福森慎吾くんが、有名な写真の賞を獲ったんだ。それで急だけど祝賀会を開くことになって」

瑞希の向かいに座るもうひとりの幹事、山口健太郎が、銀の盆を見ていった。

「こいつの祝賀会なんて、江戸川区立中川中学2年Ⅾ組同窓会のついでなんだけどね。あれ、ここはナンじゃないんだ」

「ナンとどろどろのカレーは北インド料理だよ。クマールさんのところは南インドだから、しゃばしゃばのスパイスカレーとお米なの。この豆のお煎餅なんていうんだっけ」

クマールさんと慎吾がほぼ同時にこたえた。

「パパド!」

クマールさんは目を丸めて、慎吾を見た。

「よくご存じですね」

慎吾ははにかんでいった。

「南インドにもしばらく滞在したことがあったので。あちらの料理はうまいですよね」

瑞希がうれしそうにいう。

「慎吾は七年間も世界を巡って、世界中の子どもたちを撮影して、写真集をつくったんだ。その本で賞をもらったの」

「有名なカメラマンさんなんですね。今日は盛大にサービスします」

ビーズのすだれをくぐり、店主が厨房に消えると、慎吾が困ったようにいった。

「あまり、ぼくを持ち上げるのはやめてもらえないか。どうも居心地が悪くて」

「だって名カメラマンなんでしょう」

「いや、違う。確かに写真は撮ってるけど、もうすぐ四十なのに、住む家もないし、貯金もたいしてないし、結婚もまだだ。ぜんぜんすごくなんかない」

健太郎がパパドの欠片を、胡椒のスープに浸してひと口たべた。

「こいつ、うまいな……帰ってくればいいじゃないか」

健太郎は地元で父親のつくった電気工事の会社を継いでいる。子どもは小学生がふたり。

「ここはいろんな人が自由気ままに住んでて、すごく暮らしやすい土地だ。おれたちが生まれた場所だしな。慎吾もこっちで嫁さん探せばいいだろ」

長い旅が終わって、また新しい生活が始まる。古い友人たちがいる場所で再スタートを切るのも悪くないか。慎吾はそう思った。

「わたしはダンナがいるから無理だけど、いい子紹介するからね。そういえば、うちのクラスのマドンナだった吉岡智恵理も、まだ独身だよ。慎吾、好きじゃなかったっけ?」

返事はしなかった。初恋だったとしても、とうに忘れている。ドアにつけられたチャイムが鳴り響き、大人になったかつての同級生がどさどさと南インド料理店に入ってくる。

「お待たせ」

「あー、みんな、ぜんぜん変わってない」

「うまそうな匂いがするなあ」

穏やかな夕日が射しこむ店内で、慎吾の祝賀会兼同窓会がにぎやかに始まった。